地表过程研究团队依托于三峡库区地表过程与生态修复重庆市重点实验室,2015年由重庆市科技局批准成立,聚焦山地水土要素时空耦合过程、效应及其调控,开展三峡库区生态系统诊断与修复、三峡库区侵蚀产沙过程与调控和三峡库区环境参数监测与反演三个方面的研究,旨在揭示大型水库建设对山地水土要素时空耦合过程和效应的影响,厘定库区水土资源时空匹配的承载阈值,构建人地关系协调发展模式,为我国山区可持续发展提供科学依据。设置了地表覆被与国土空间优化研究室、环境遥感与防灾减灾研究室、生态水文过程研究室、土壤侵蚀与水土保持研究室和农户生计与乡村振兴研究室在内的5个研究室。截止到目前,团队现有固定人员26人,其中教授和研究员13人、副教授11人、讲师2人。

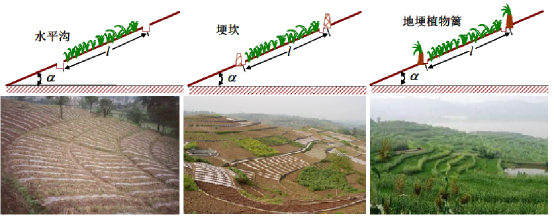

近几年,围绕三峡库区关键生态问题,创新性形成了以面源污染发生诊断、小流域防护林近自然修复、生态化土地综合整治为纽带的国土空间近自然修复技术体系,实现了西南山地丘陵区国土空间自然修复的重大突破。同时,基于“两山论”和“两化路”,提出了水土保持效益评价的DPSIR框架;采用退耦思想和差分方法推导出流域侵蚀产沙人类活动影响指数的估算方法。在此基础上,研发形成了适宜于三峡库区环境条件的“大横坡+小顺坡”的侵蚀阻控技术。依托现有平台,实验室成员成功申报了重庆英才计划、创新创业计划;团队韦杰教授成功申报了重庆市杰出青年基金和重庆市英才计划拔尖人才项目;邵景安研究员和陈国建副教授获得国土资源科学技术二等奖。

代表性成果:

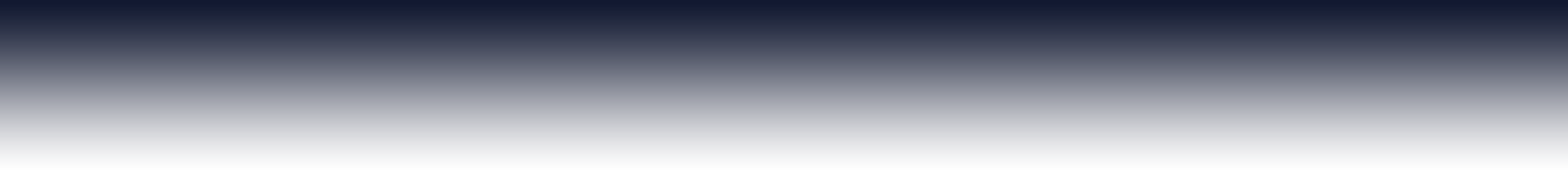

(1)三峡库区国土空间近自然修复

围绕三峡库区关键生态问题,创新性形成了以面源污染发生诊断、小流域防护林近自然修复、生态化土地综合整治为纽带的国土空间近自然修复技术体系,实现了西南山地丘陵区国土空间自然修复的重大突破。成果申报发明专利5项,在《地理学报》、《Water Research》等杂志发表论文8篇。在重庆市农村土地综合整治、高标准农田建设、山水林田湖草国家工程试点、长江沿线十公里矿山生态修复等工作中获得很好的应用与推广,为西南山地丘陵区国土空间近自然修复提供了理论和技术支撑。仅2021年就支撑国土空间生态修复规模达5万亩,营造防护林15万株,新增农田防洪和水土流失治理面积2万亩,受益群众总人数3万人次、年新增纯收入8500万元。

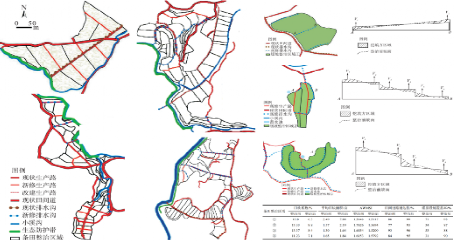

(2)三峡库区侵蚀产沙机理与水保措施优化

基于“两山论”和“两化路”,提出了水土保持效益评价的DPSIR框架;采用退耦思想和差分方法推导出流域侵蚀产沙人类活动影响指数的估算方法。在此基础上,研发形成了适宜于三峡库区环境条件的“大横坡+小顺坡”的侵蚀阻控技术。成果申报发明专利3项,在《Catena》、《Environmental Earth Sciences》等杂志发表论文5篇。成果得到了学界的认可,被国际大陆侵蚀委员会副主席张信宝研究员写入《环境地学科研故事》。并被写入《重庆市坡耕地水土流失综合治理试点工程项目实施方案编制大纲》,研发技术被武隆坡改梯综合治理工程所采纳。

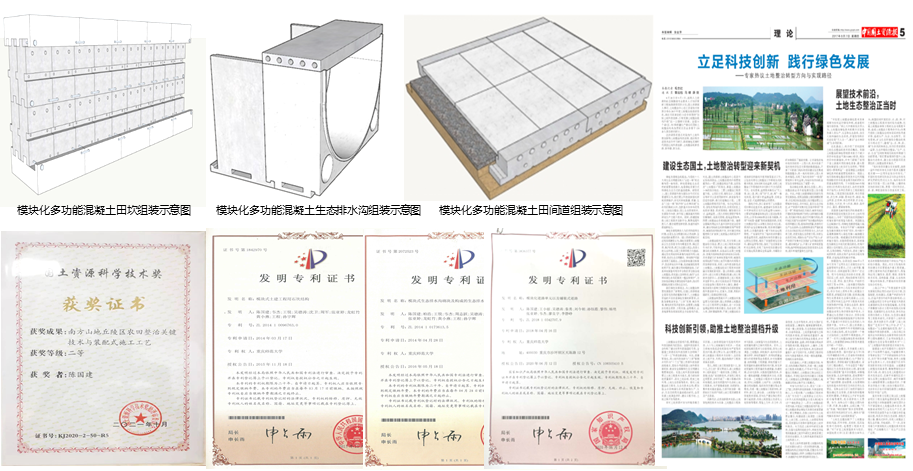

(3)装配式绿色土地整治关键技术及应用

丘陵山区农业基础设施完好率低、抗逆性差、维护困难是制约农业发展的重要限制性因素。陈国建研究团队围绕丘陵山区农田建设施工难、工程质量不高、科技水平低等系列工程技术难题,创新性的开发了装配式绿色土地整治关键技术。1)装配式土地整治技术采用预制混凝土制造和高温蒸养、模块化结构设计、工厂内标准化生产、机械化运输、搭积木式组装等创新工艺,不仅大大提高了施工效率,还有效减少了建材浪费与成本支出,同时杜绝了偷工减料现象发生。2)装配式模块全部采用榫卯结构柔性连接,可快速更换或修复损坏模块,实现产品循环利用;施工过程中基础、基槽开挖后采用素土夯实,不产生建筑垃圾;亦可采用再生混凝土生产,将生产成本降低约20%,按20年估算全寿命使用成本将降低约1.5倍。此外,针对农田野生动物和土壤动物活动规律,产品专门设计了生物通道、逃生通道和筑巢空间。装配式土地整理技术纳入国土资源部《土地工程技术创新优先方向与关键技术》手册,并被中国国土资源报报道。相关研究成果获授权发明专利6项,自然资源部科技奖励2项。目前小规模推广应用于3000多亩高标准农田建设,建设工期缩短50%,综合成本节省约15%。

《地理教育》期刊

期刊栏目: 本期关注 专栏 课堂教学 复习备考 教学研究 研学旅行 高师教改

《地理教育》期刊

期刊栏目: 本期关注 专栏 课堂教学 复习备考 教学研究 研学旅行 高师教改