人文地理研究团队成立于2022年,聚焦成渝区域协作与城乡高质量发展研究,主要围绕城乡融合发展、山区人居环境与乡村振兴等领域开展基础研究工作。团队主要研究方向有:(1)城乡融合与区域可持续发展研究;(2)山区人居环境与文化景观研究;(3)农户生计与乡村转型发展研究。设有城乡融合发展研究室、城市发展与环境研究室、乡村地理研究室、遗产与传统文化研究室、山地传统城镇空间形态研究室、山地居民与文化地理研究室等6个研究室。目前,团队现有固定研究人员13人,教授4人、副教授3人、讲师6人,其中省部级人才、校级领军人才2人。

近三年,团队先后立项国家级项目3项,省部级项目20余项,横向项目7项;发表论文200余篇,出版专著4部。研究成果先后多次获得重庆市科技进步一等奖、三等奖、重庆市第九次社会科学优秀成果三等奖等省部级奖励。

代表性成果:

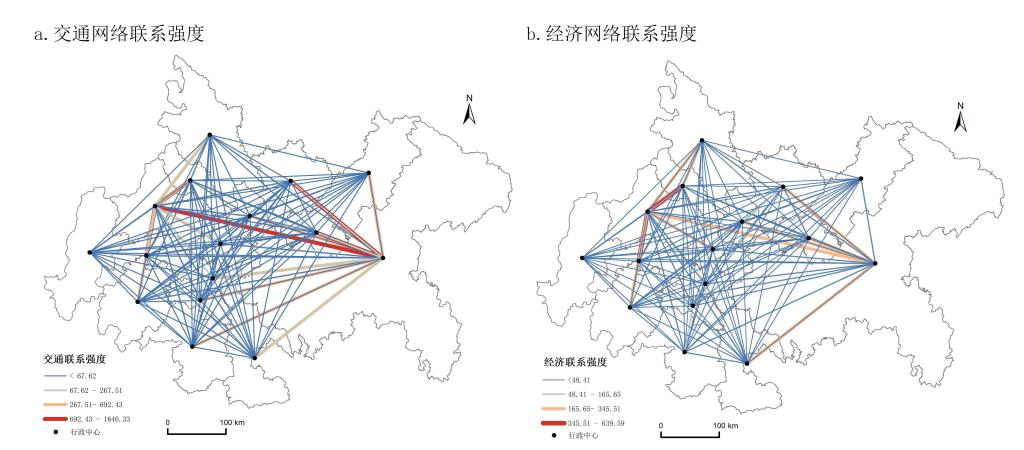

(1)长江经济带经济网络韧性的评价与优化

在日益复杂多变的“急性冲击”与“慢性压力”下,如何构建具有“韧性”的城市与经济系统已成为城市安全和可持续发展的重要议题。研究聚焦于长江经济带区域,针对成渝城市群的城市韧性、“流空间”视角下的网络结构韧性、外部冲击下的旅游经济韧性、长江经济带三大城市群不同产业结构视角下的区域经济韧性展开研究,研究成果为长江经济带地区“韧性”发展提供科学依据和有力支撑。

(2)财政分权体制下的区域民生类公共服务差距研究

持续缩小区域民生类公共服务差距是中国式现代化进程中实现全体人民共同富裕目标的应有之义和重要途径。本书始终立足于区域之间经济社会协调可持续发展理念,选择新政治经济学为理论基础和分析范式,在转型中的财政分权体制框架下对我国区域民生类公共服务差距的形成机制做出理论解释和经验实证,并试图通过制度创新与机制创新构建出中央政府主导和控制的多元协同的政策框架,探寻契合中国经济体制背景的治理区域民生类公共服务差距的有效路径,从而为全国民生类公共服务均等化的制度安排和政策选择提供理论支撑和实践参考。

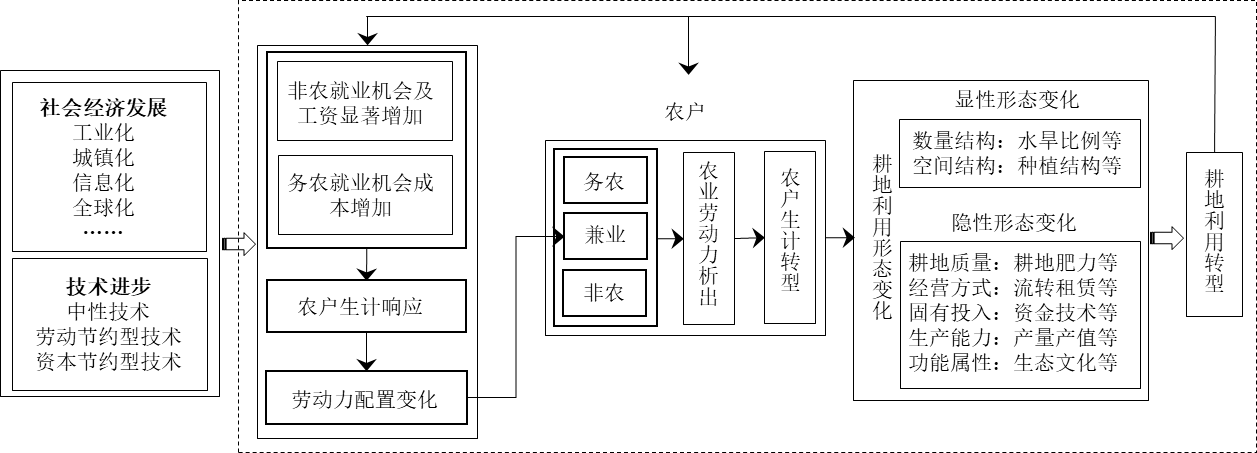

(3)农户生计转型与耕地利用转型耦合机制

乡村振兴建设加速了城乡要素双向流动,显著影响了农户生计转型和耕地利用转型的耦合作用关系。本研究基于农户生计转型视角,从城乡和乡村农户两个维度,解析了农户生计转型与耕地利用转型耦合机制。研究发现:农户生计转型与耕地利用转型分别在城乡层面存在着基于“产业→人口→生计→耕地”链条的农户生计转型与耕地利用转型时空耦合,乡村层面则存在着基于农户“生计→生产→耕地”链条的农户生计转型与耕地利用转型时空耦合。农户生计转型分化及乡村发展主体多元化引起的价值诉求差异化,进一步驱动了耕地利用多功能转型与乡村多功能转向。耕地利用在生态产品供给、休闲康养、文化传承等多功能边界的拓展,加速推动了耕地利用、农业生产及乡村发展的多功能转型。

《地理教育》期刊

期刊栏目: 本期关注 专栏 课堂教学 复习备考 教学研究 研学旅行 高师教改

《地理教育》期刊

期刊栏目: 本期关注 专栏 课堂教学 复习备考 教学研究 研学旅行 高师教改